デュ・モーリアの「レベッカ」は、18の私のとびきりのお気に入りだった。

幾度となくあらわれる英国マンダレーの森の情景はすばらしく、とりわけ花の描写からは匂いまで感じられた。

つい先週の、2/9「小説の中の香水」の記事を書くときに「レベッカ」のことを思い出した。

「レベッカ」(デュ・モーリア1938年)は、大邸宅に嫁す若い後妻が、死んだ先妻「レベッカ」の影に怯えるサスペンス・ロマンだ。

この小説は、ヒッチコックの映画にもなっている。

タイトルの「レベッカ」が主人公とも言えるが、もう一方のヒロイン、若い妻には名前はない。

貧しい彼女は、有閑マダムのコンパニオン(メイド兼話し相手のようなもの)をしていた。

彼女はマダムと滞在中のモナコのホテルで、英国の有名な邸宅の主人、マックス・デ・ウィンターと出合う。

マックスはレベッカという美しい妻を亡くしたばかりだった。

知り合ってまもなく、彼はこの20歳そこそこのヒロインと結婚し、英国に連れ帰る。

英国マンダレーという場所の、長い私道を抜けて、彼の美しい屋敷があった。

広大な敷地には森も海岸もある。

邸宅を取り仕切る、前夫人の忠実なしもべ、家政婦頭ダンヴァースも。

マンダレーにはそこかしこに先妻レベッカの記憶と存在が残されており、そこを舞台に物語が進んで行くのだ。

亡きレベッカは、圧倒するほど毒々しい真っ赤なシャクナゲに象徴される。

美しく頭が切れ、人々を魅了する、「淑徳」以外はすべて持っている女性。

あるシーンでは、白いハンカチについた赤い口紅の跡と、香水の強い残り香が、館(やかた)がいまだレベッカの支配下にあることを示唆している。

一方、死んだ「レベッカ」を際立たせるためか、ヒロインの名前は一人称のまま、最後まで出てこない。

引っ込み思案で自信がなく、写生や読書好きな女学生のようなヒロイン。

彼女をなぞらえるのは、野生のブルーベルのような、瑞々しく繊細な青い花。

まだ子供のころのヒロインは、田舎の村で偶然マンダレーの館の絵葉書に出会い、憧れ、心に焼き付ける。

その館の女主人になるとは思いもよらなかったのに、空想の力、想像の世界はいつか現実となって現れる・・・ということなのか。

私が香りの仕事に就いたのも、この小説に遠い理由があるのかもしれない。

随所にちりばめられた魔法の言葉。

「香水みたいに、思い出を瓶詰めにできるようになればいいのに。そうすればもう色褪せたり、気が抜けたりしない。味わいたくなったら、栓をあければいいの。するともう一度同じように経験できるっていう・・・」(p73)

「芳香に酔うなら酩酊するのも悪くないとさえ思う。自分にとって最初の記憶と言えるものは、白い壷いっぱいに活けられたライラックで、家じゅうがせつないような、物思わしげな匂いに満ちていたのを覚えている。」(p61)

コートダジュールの海の色、南仏の海岸沿いの急な斜面。風の強い崖のから見る景色。

モンテカルロが人工的であると思うヒロインの気持ち。

それは18歳の私の、まだ柔らかい感情に刻印された小説の中の光景。

大人になり、初めてモナコを訪れた時に、なぜ自分がここに来たのかを理解した。

それは深く沈んだ記憶が、私を呼び寄せたのだと思った。

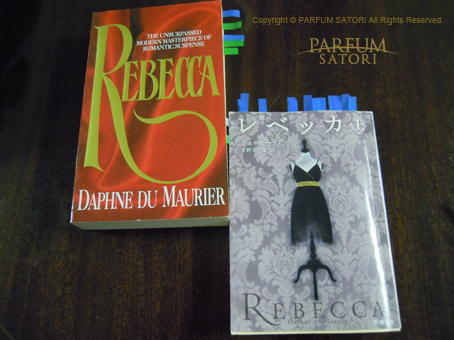

※レベッカ (デュ・モーリア)上下巻 茅野美ど里訳 /新潮文庫

私が昔読んだレベッカの翻訳は、大久保康雄さんのもので、少し違うように思ったので、古い本をとりよせて読んでみた。やはり、文体が古めかしい。花の名前も違っていたりして。

でも、どちらもすばらしい。